折组词(折组词二年级)

折组词

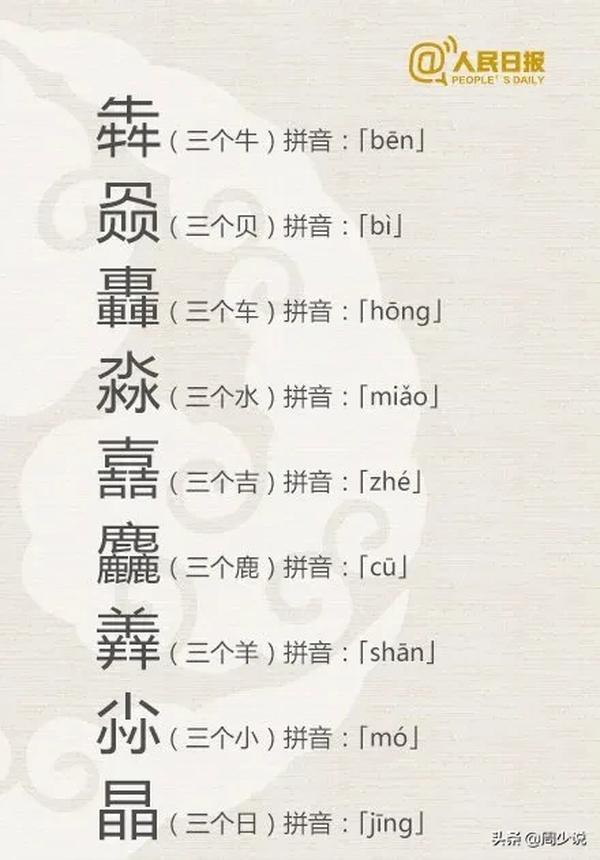

人民日报公布,史上最难读又易写错的66个三叠字四叠字词,全都给你们整理出来了,家里有孩子的,早点让孩子学一学,扫扫盲。

人民日报公布了66个三叠字四叠字词,看完之后,发现自己语文白学了,很多很熟悉,似乎日常生活中常见,但是一读又是错的。

这些字神奇的地方就是,几个汉字一样的,读起来却不一样,比如三个牛,犇,读ben,三个贝,赑,三个水,淼,读miao,四个人,??,读yu,四个火,燚,读yi。

你看吧,单个汉字都认识,但是叠在一起,完全就是不一样的读音,这就需要我们平时好好的学一学,看一看,以后遇见就不会读错了。

今天,周少也给大家带来一份人民日报整理的66个三叠字四叠字词,拼音全都给你们整理出来了,非常方便学习。

因此,这份好资料,建议家长们最好打印出来,让孩子早点认识正确的读音,早点纠正正确的写法,对于孩子不止可以积累汉字词汇量,更是可以增进见识,考试中不丢分,提高语文成绩。

推荐一本《小学生易错字近义词反义词组词造句大全》,家里有孩子的建议家长们给孩子可以来一本,及时校正孩子认识正确的字,对于孩子有很大的帮助,能提高语文考试成绩。

折组词二年级

那汉字还有五种符号呢!一,丨,丿,乀,折。就算折再拆分出几种,也不过十种符号。那也比英语少多了!汉语用至少几千个符号来表达这个世界,拼音用二三十来个符号来表达这个世界,二者的层次和深度是不一样的。前者在正式表达之前的所有符号已完成了许多逻辑语法词意的构建,在组词成句时大多整句的理解已水到渠成。后者因为先天没有汉语的这种优势,只能拼命使用格数性时态语态分词不定式分句等繁琐的“语法”套叠来堆砌来使语言能准确表达。

折组词二年级上册

华北平原的部分古音:

1,落,有三个读音,普通话luo,如落日,落叶。方言读作“涝”

lao,如“落房木”。口语又读la(辣)如“丢三落四”“把手机落在了屋子里”。

2.索,绳索之义suo,方言读音sao。如“羊索子”“铁索子”

3,尾,wei,方言读音yi(乙),如“大头小尾”,尾巴。喜鹊叫――马尾(乙)刷儿。此读法至少西汉时就有例子,如“首鼠两端”=“首尾(乙)两端”,详见余另一篇独立的文章。

4.虹,hong,方言读音jiang(降)。例如歌谣“东虹轰隆西虹雨,南虹出来卖儿女”。

5,猪,方言读音zhe(折,者音),如者者,也读zhu猪。

6,获鹿,古地名,当地及其周围读音是“获(音同槐)鹿”获得之义不变。

7.车,古音读作ju(居),古音保留在象棋里。

8,贼,古音读作ze(则),做贼,保留在古装戏曲里。

9.学。方言读作xiao(阳平),如上学,学校,学堂。学的繁体字含有“爻yao”,甲骨文有三四个异体字,都带有声旁“爻”,这说明学(xiao)的读音。到现在还保留着自从商周以来的古音痕迹。学,也是效法,与甲骨文就有的“教”字亦含有爻,属于声源相同字。

10,弱,方言读rao(绕)弱小。

11,对,队,普通话dui方言读作dei,如队长。属于声转。

12,砷,是重金属,可做老鼠药,普通话读音(shen申),方言读音(xin信)如“砷(信)死了老鼠”。信,砷古音通。见于汉末时《隆中对》“欲信大义于天下”信,伸,同音通假。

13,客,通读ke,古音和方言读qie。如来客(挈);客(ke)人,则读现代语。

14,摸,方言读(mao猫)如“摸花轿”“摸底”动词。

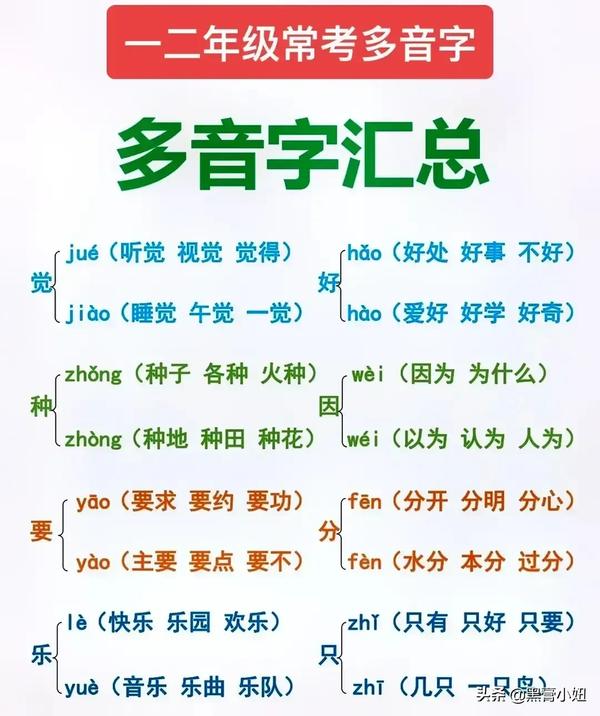

15.乐,除了读音乐之乐(月),欢乐之乐,方言乐读作yao(要),如“音乐(要)”“乐(要)曲”,这个古音保留在“药”里。药的原来写法就是“藥”(艹+樂),可见的“乐”原音读“要”。又从此可知“药”中的“约”(月)本来就是读作“腰”,故方言“节约”读音“节腰”。

16.笔,普通话读本音。方言读bei(音同北)。如毛笔等。

17.蔑,莫,没,古音近意思相通,基本意是“无”。方言“蔑介”和“没mie介”意思同。故宋代的,“莫须有”就是“蔑须有”(无须有)。没又读音mo,古音保留在“淹没”里。

18.交猪,特指公猪,读音焦猪。交,配也。

19.则字除外,现代读音ze的,方言发音为zhai。举三例如①泽(泽华,亚泽,人名)深泽(地名)②责任,负责(zhai)这个古音保留在“债”字里,责作声旁,如债务,债台高筑。③择,选择,择菜(把蔬菜好赖分开,但不是“摘瓜之摘”),都读zhai。

20.墨,普通话mo,古音方言读mei(媚)如墨汁,墨水。《说文》保留此古音。

21.冀中有一古老村庄,叫“徘徊”读音是“陪回”是保留下来的古音而未改。由此推断“徘徊”(徘pei,以非作声旁,徊hui以回作声旁)

22,冀中古地名里,含有“大”的读音读作“代”,如“大城县”“大户村”“大庄村”“大文村”保留的是古音。

23.色,方言读古音“筛shai”,除发音外,组词方式,词义均无区别。如“颜色”“色调”。近百十年新兴的词,按照书面语读。

24.德,方言土语里用于人名,读作“dei三声”如“德柱”“德山”“德禄”“德坡”。除有美德外,德=得,含有“得dei到”,跑不了之义。

燕南赵北一带,大多是明初定都后,来自山西之移民,加上这里与北方民族接触较多,一方面保留了上古中古语音,也有近古元明清民族杂居以来产生的变音。概括来说,读音有变,意思无变。当然此种情况还有不少,只能挂一漏万,先写出感觉到的,没有深入探讨,没有读音朔源。敬请方家指教!