艺术欣赏教程(艺术欣赏教程课件)

最近,教育部公布了2022年的工作要点,其中有一句话值得重视:

推进中考美育改革试点!

看来,这次“五育并举”是要动真格的了。

然而有不少家长也在担心:美育会不会变成“学科考试”?国家看重艺术教育,是希望给孩子们带来什么?

拿我自己来说,我去纽约的大都会博物馆时,曾经看着那些价值连城的油画,却不知道它美在哪,作者想表达什么。相信许多家长都和我一样,接受过传统的美术教育,却仍然学不会看一幅画。我们虽然从小上美术课,但在某种意义上,却成了“美盲”。

那么,真正的“美育”该如何进行?

带着这些问题,我采访了一位大咖——清华艺科院现代美育中心特聘专家,广东少儿艺术联盟专业委员会会长

朱丹青老师

,以及她的爱徒——今年刚收到“艺术界哈佛”罗德岛设计学院offer的邹昊恒同学

。

朱丹青

清华艺科院现代美育中心特聘专家,广东少儿艺术联盟专业委员会会长,培生教育集团艺术课程专家组专家,美国K12艺术素养与创造力课程的全国培训导师,法国卢浮宫公共教育-博物馆课程教师资格,广州民间文艺家协会理事。

邹昊恒

现就读于南沙优联剑桥国际高中

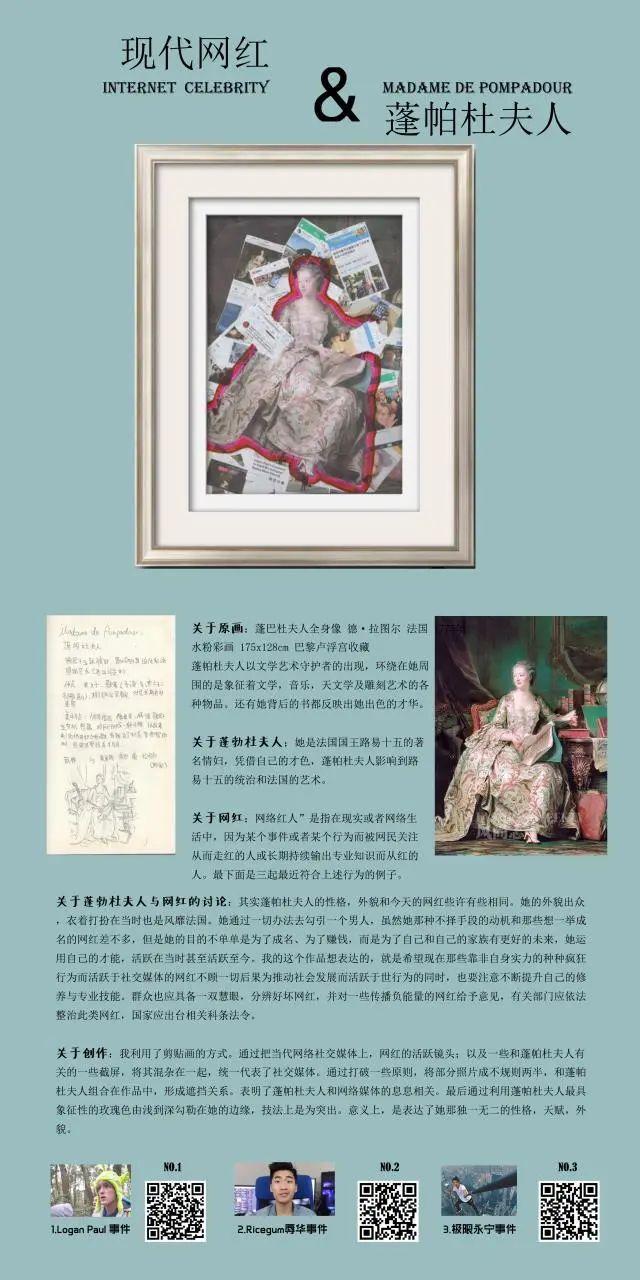

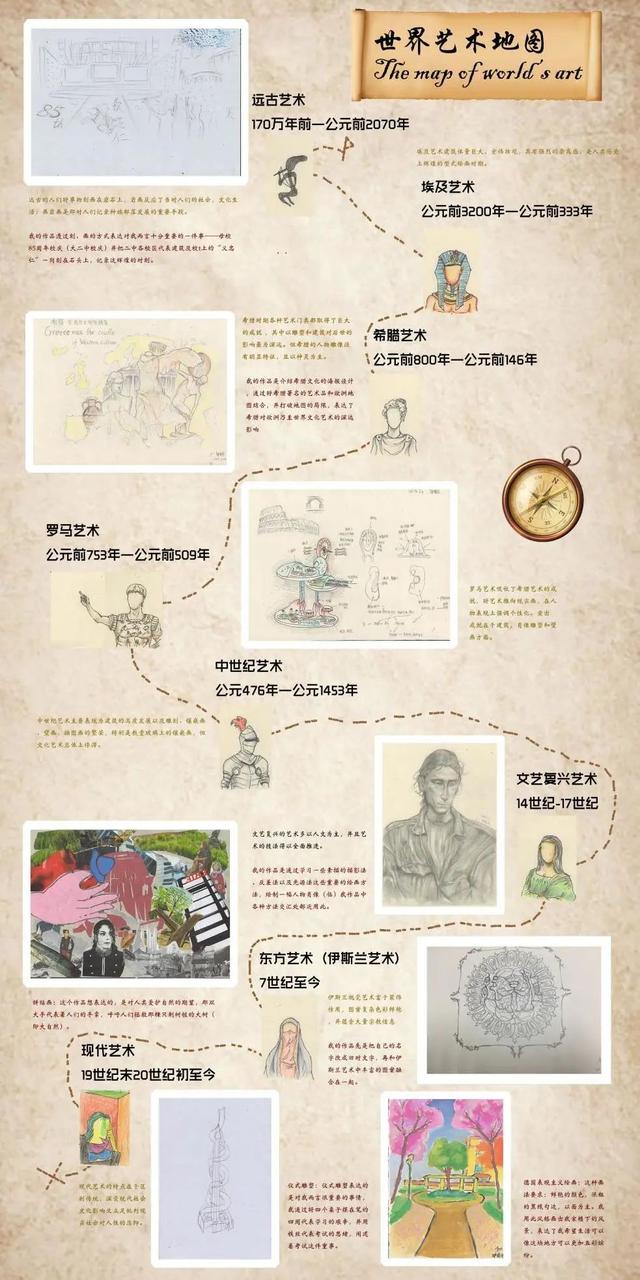

“在最开始学习美术时,我还是以临摹为主,就像油画,我基本全都是临摹那些大师的作品。但在这个过程中,我慢慢就能知道想要追求一种什么样的美。后来,我的思想发生转变,作品就从一个被别人认可的工具转向我自己的映射,现在我觉得还有很多可能性,不过还在探索之中。”

△ 昊恒初中时设计的展板

自我探索的思维影响到了昊恒的整个生活。他提到了一次美国游学的事:“虽然大家的国籍不同,但我当时和领队的美国人产生了很深的联结,它让我第一次思考什么是文化差异、文化认同和归属感,我很想把它用艺术的形式表达出来。”

在他的理解里,艺术最后还是会回归到人本身的精神性追求,回归到人跟世界的关联。“当作品做出来之后,它自己就有了意义和价值,然后通过这个作品与观赏者的链接,让大家感受到美,形成对美的向往;另一层面就是当作品有基于人类共有的一些东西进行的一种精神探索,就能够让人产生感悟和共鸣。”

作为昊恒的艺术启蒙和升学指导师,长年从事艺术教育的丹青老师说:“昊恒对艺术的热情是发自内心的,而且很喜欢思考,热情和探索欲会让他在艺术创作过程中,对自己的人生观、价值观进行重新思考,经过多次思考的积累后,他对人生的看法也变得更加多元,会更加宽容地看待自己和他人,也会理解同龄人为什么会有不同的想法。”她觉得,这就是世界顶尖艺术学院会青睐他的原因。

现在国家强调艺术教育,意味着希望通过培养孩子们的认知、体验、感受、想象、欣赏和创新、创造的能力,从而使孩子们成为具有理想、情操、品格和审美综合素养的未来人才。但是,如果粗暴地用学科量化考试的方式来评价艺术,那会是一场教育的灾难。

#

02

“双减”下的美育

孩子究竟该学什么?

当我跟丹青老师提起自己在纽约大都会博物馆“头脑一片空白”的时候,丹青老师笑了,说她经常听到朋友对她讲述类似的经历。因为“对于我们大多数中国人来说,

过去的美术课只能叫做画画技巧课。

”对于我们来说,美育其实是缺失的。原因就在于我们的美术教育一直没有教会学生理解美,欣赏美。只有建立在欣赏和理解上的表达才是真正的表达,不然就是沦为画画技巧,里面是空洞无物的。

△ 美国大都会艺术博物馆

国家在这个时候强调艺术素养的从小培育,倡导“新美育”观念,是非常正确的。丹青老师认为,那是因为艺术是基于对美的向往和追求,懂艺术的人往往拥有更强的对幸福的感受力。“所以说,从国家层面来强调艺术素养,重视美育,就是在做人民对美好和幸福感受力的底层建设。”

那么,该如何避免艺术教育变成“艺术考试”呢?

丹青老师说,一定要从“以学科为中心”走向“以学生为中心”的教学方式当中去。“以美术课为例,很多传统的美术课程往往会忽略如何伴随和辅助孩子一起经历创造的过程,更注重怎么样去画才更像,孩子的作品就会出现成人化趋势。这样的教育就是忽略了作为受教育主体的孩子本身。”

△ 朱丹青老师长期致力于艺术教育

“真美育”的特点就是看老师是否有带动孩子认识艺术、理解艺术,进行艺术赏析,再者,是否有带孩子关注生活中的事情,带动他去认识和思考,再用艺术去表达和创作,以此来探索解决问题的方法。

“应该说,孩子在创作过程中的思考的过程持续的越久,对这个孩子的帮助会越大,他的爆发力也会越来越强。最好的艺术教育就是孩子能用艺术的思维方式去思考自己的人生,去思考自己和人之间的关系、和艺术之间的关系。”丹青老师说。

#

03

不考级了

该怎么衡量孩子的艺术水平?

可能许多让孩子学艺术的家长都会很注重“考级”,但在丹青老师看来,传统的艺术考级也是需要摒弃的。

因为传统的考级通常只是检测了孩子的艺术技能娴熟程度,却没办法衡量孩子的艺术修养。如果是按照这样的发展轨迹来看的话,那根本就不会出现毕加索,某种程度上也根本没有当代艺术。“而实际上,从艺术的发展轨迹来看,它并不是按照技术的发展,而是按照人的思想观念来发展的。”

那么,艺术到底有没有一个衡量的标准呢?答案是肯定的。

丹青老师说她借鉴国际上已有的测评标准,基于艺术语言、艺术欣赏等维度制作了一套

从一级到十级的艺术测评体系。

“我们首先要相信每一个个体的感受是对的,虽然没办法论证一个孩子的感知和他表达的感受是好还是坏,但是当你去进行一个艺术创作的表达时,是有一个思考维度的,比如说,在这个作品里面,用了哪一些的艺术语言来表现?这个艺术表现的路径是否正确?包括孩子思维的过程是否带有自己的想法、目的和观点、有没有借鉴过往经验去叠加生成新的观点......我们可以基于这些对孩子的创作进行考量。”

“孩子的艺术积累中,其实包含了对艺术语言架构的了解,对作品的艺术形式的选择,对艺术材料的运用和理解,对前辈艺术作品的借鉴和思考等等这些维度,它们一同构成了孩子综合的艺术素养。”在丹青老师看来,它是可量化的,而且也不会伤害到创作本身,反而会让孩子知道创作是有路径的,他可以借助于什么样的路径创作出更好的作品。

除此之外,她认为艺术欣赏维度也是一种思维方式,“我们要让孩子在面对一幅新的艺术作品,怎样去理解这个艺术家、怎样观察画面的呈现,怎样分析画面的呈现方式,怎样去感受画面表达精神内涵,怎样生成对作品的自己的看法,这就是一个思维的逻辑链条。”

在这样的逻辑指导下,孩子每一次看画都是一个内化的过程,都是一个内在提升的过程。“如果孩子有了一个好的艺术语言的积累,还有一个好的艺术欣赏的思维,那么他创作时的表现能力就不会差,再加上艺术技能的习得,所有的一切综合起来就会帮助他创作出一个好的作品。”

△ 昊恒有关非遗的创作

#

04

“艺术思维”是未来的制胜法宝

在我们的现实生活中,可以看到越来越多的“艺术”和“科技”完美结合的例子。

手机的曲面屏可以使手机的弧线外观更美,还会有更大显示面积、屏幕更薄和操控更灵敏的作用;再如,汽车外观越来越追求流线型,既使外观更加具备美感,也有减少阻力的作用,而流线型的灵感来源于对鱼类的游泳观察……

而且,当更多标准化的工作由机器人代替的时候,人的创造力是机器永远无法替代的那部分,所以艺术素养教育将会是非常重要的基础学科,并且是最终能够帮我们走得更久更远的学科。

科技界以及互联网行业的代表人物也多次提及艺术的作用,例如马云曾多次的在分享当中提到艺术的重要性,乔布斯也谈到艺术对他的发展、对苹果公司的产品起到了重要作用。

在丹青老师看来,接触过艺术,真正爱上艺术,接受良好美育的孩子,会通过不断解决关于“美感”的问题,激发自己的创造力,慢慢形成伴随一生而且受益终身的综合素养。所以“无论将来从事什么行业,走向什么样的工作岗位,艺术都会帮他多一个思考的方向。”

至于我们家长,可以多陪伴孩子在生活中发现美、感受美,创造更多的机会接触艺术作品,培养孩子对艺术的热情,锻炼艺术思维,为孩子埋下一颗艺术的种子。